|

Das viel beachtete Buch von GÖTZ ALY, Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass. 1800-1933, 2011 in Frankfurt a.M. erschienen, hat mich zu diesem Vortrag angeregt. GÖTZ ALY, 1947 in Heidelberg geboren, Schriftsteller und Journalist, 2012 Börne-Preisträger im Kampf gegen Vorurteile, sucht nach den Wurzeln des mörderischen Antisemitismus in Deutschland.

Das Wort Holocaust reicht nicht aus, die gräulichen Massenverbrechen, die die Deutschen zwischen 1933 und 1945 anrichteten, zu beschreiben. Die Deutschen trieben die Juden, denen sie habhaft werden konnten, in Judenhäuser, Lager und Ghettos, deportierten sie zu Fuß, auf Lastwagen oder in Zügen. Am Zielort warteten Erschießungs- oder Gaskammerkommandos. Die Deutschen mordeten innerhalb von nur 3 Jahren 82% der jüdischen Bevölkerung ihres Herrschaftsraumes, insgesamt 6 Millionen Menschen1.

GÖTZ ALY schildert die Verhältnisse zwischen deutschen Juden und deutschen Christen seit 1800, als sich der Nationalgedanke in Deutschland herauszubilden begann, durch die politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten bis zum Holocaust. Schnell werden Motive und Ansatzpunkte des deutschen Judenhasses sichtbar. Es sind die biblischen „Todsünden“ Neid und Missgunst, die dem Judenmord zum Durchbruch verhalfen. Das gilt ebenso für Jud Süß Oppenheimer im 18. Jahrhundert wie für die großen Judenpogrome im Mittelalter. Der Hass auf den Fremden, Andersartigen, erst recht auf den erfolgreichen jüdischen Außenseiter, speist sich nicht aus einer Ideologie, sondern aus materiellen Interessen und negativen Klischees bzw. Stereotypen.

Wie waren die Beziehungen zwischen deutschen Christen und Juden im mittelalterlichen Reich? Es gibt literarische Zeugnisse der Zeit. Aus erzählerischer Perspektive vermitteln diese Texte Judenbilder im mittelalterlichen Reich, und zwar von jüdischen Deutschen und christlichen Deutschen. Sie sind unterschiedlichen Genres zuzuordnen, von Gebetskommentaren zu Thora und Talmud über Legenden und Religionsdispute zwischen Christen und Juden, weiter zu Autorenporträt und Sangspruchdichtung des Süßkind von Trimberg bis hin zu jüdischen Eidleistungen und Judenbildern in Predigten, in Geistlichen Spielen - und in bildhaften Darstellungen.

Beginnen wir mit dem Bild Karls des Großen bei den Juden und bei den Deutschen in jüdischen und deutschen volkssprachlichen Erzählungen des Mittelalters.

I. Das Karlsbild der Juden. Das Karlsbild der Deutschen

Juden gab es in Deutschland zwar schon in den Städten der Römerzeit, doch sind diese jüdischen Gemeinden mit der römischen Herrschaft untergegangen.

Zwischen 700 und 1050 betrieben die Karolinger, allen voran „König Karl“ und sein Sohn Ludwig der Fromme, eine judenfreundliche Politik im Reich, indem sie die eingewanderten Juden mit Ansiedelungsrechten und Handelsprivilegien ausstatteten. Jüdische Händler und Kaufleute verkehrten regelmäßig am karolingischen Hof.of Die eingewanderten Juden nahmen ihre Privilegien als Aufforderung zu geistigem und wirtschaftlichem Aufbruch.

Raschiskulptur des Speyrer Künstlers Rolf Spitzer (rechts im Bild), Foto: Eichfelder

Eine der einflussreichsten jüdischen Familien des Rheinlandes waren die Qualonymiden. Schon Rabbin Schlomo ben Isaak aus Troyes, genannt RaSchI (1040-1105) auf den die wichtigsten Talmud-Kommentare des Mittelalters zurückgehen, - eine Autorität des aschkenasischen, mitteleuropäischen Judentums -, schrieb im 11. Jahrhundert: „Rabbi Qalonymos kam aus Rom nach Mainz und gründete dort eine Akademie“ 2.

Karlo Manjo (hebr.) galt in der mittelalterlichen hebräischen Literatur als Förderer des Ausbaus der jüdischen Gemeinden. In diesbezüglichen Legenden wird daher vor allem die hohe Gelehrsamkeit und lange Genealogie der von Karl in sein Reich geholten Juden betont. Als Minderheit nahmen sie auch sprachlich eine Sonderstellung ein. Ihre Literatursprache war das Hebräische und das Aramäische, ihre Umgangssprache die der Umgebungskultur. Volkssprachliche Dichtung, die jüdische Händler bei ihren christlichen Handelspartnern hörten, konnten sie an die hebräische Literatur überliefern, allerdings nur mündlich und eigentlich nur, wenn sie für jüdische Belange eine Rolle spielte. Das waren zunächst Rechtsfragen im Umgang zwischen Juden und Christen. Die ältesten vollständig erhaltenen hebräischen Handschriften aus dem deutschsprachigen Raum zu Karl dem Großen wurden im 13. Jahrhundert geschrieben. Der älteste hebräische Text von Meir ben Simon aus Narbonne um 1240 charakterisiert Karl als tapferen Krieger (in: „Krieg des Gebotes“), der durch den persönlichen Einsatz namenloser Juden der Gefahr entkommt. Die Aufopferung der Juden im Kriegsgeschehen ist gemäß Text von ben Simon Grundlage für die Wohltaten, die Karl ihnen anschließend mit der Anerkennung ihrer Rechte und seiner Schutzverpflichtung erweist. Karl ist Schutzherr der jüdischen Minderheit in seinem Reich.

In einem handschriftlichen Gebetskommentar des 12./13. Jahrhunderts, der El`asar ben Jehuda aus Worms zugeschrieben wird, finden wir die Erzählung von der Ansiedelung der angesehenen Gelehrtenfamilie des Rabbenu Moses in Mainz, seiner Söhne und Verwandten, durch König Karl, der sie aus Lucca (Lombardei) mitgebracht hatte3. Nach diesen Texten des El’asar von Worms in liturgischer Poesie nahm Karl der Große in Italien einzelne gelehrte Juden in seinen Tross auf und wies ihnen in Deutschland selbst einen Siedlungsort zu. Karl fördert den Ausbau ihrer Gelehrtenschulen in Mainz, Worms und Speyer. In einer späten hebräischen Erzählung des Josef haKohen („Tal des Weinens“, 15./16. Jh., einer Chronik der jüdischen Geschichte), wird Karl als mächtiger Krieger von Gott zur Rettung der Juden gesandt und verdient sich damit die Fürsprache der Juden. In den fünf hebräischen Zeugnissen, die ELISABETH HOLLENDER nennt4, werden zwei Aspekte des jüdischen Karlsbildes beschrieben, die auch das christliche Karlsbild bestimmen: Karl als Kriegsherr und Friedensstifter in göttlichem Auftrag. Wenn Karlo Manjo einen Bund mit den rheinischen Juden schließt, so ist dies göttlicher Auftrag zu ihrem Schutz.

Inwieweit die jüdischen Autoren sich in ihrer Beurteilung Karls des Großen christlicher Quellen bedienten, lässt sich nicht entscheiden, aber dass es Verbindungen gegeben hat, zeigen inhaltliche Parallelen zur mittelhochdeutschen Karlsliteratur des 12./13. Jahrhunderts. Das Karlsbild mit seinen legendenhaften Zügen fand weite Verbreitung. Ich denke hier an den Kaiser Karl des deutschen Rolandsliedes des Pfaffen Konrad von 1170 bzw. an den Kaiser Karl des Strickers in seinem Karlsepos von 1210/20, der ebenfalls in göttlichem Auftrag handelt.

Der Pfaffe Konrad vergleicht den christlichen Herrscher Karl typologisch mit dem großen jüdischen Herrscher Salomon des Alten Testamentes in seinem Herrscherglanz (671-674):

sît Salomon erstarp,

sô ne wart sô grôz hêrschapht

noch newirdet niemer mêre.

Karl was aller tugende ein hêrre.

Die kaiserliche Erscheinung ist von Glanz umgeben, unterstrichen durch den Vergleich mit Salomons Herrlichkeit, Weisheit und Vollkommenheit. Und der Herrscher ist wie einst Josua im Alten Testament ein Gottesstreiter. Die Sonne bleibt solange am Himmel stehen, bis Karl seine Racheschlacht gegen die heidnischen Sarazenen vollzogen hat (7017-7027): Dieses Wunder ist angelehnt an den biblischen Bericht von der Schlacht des Israeliten Josua gegen die Amoriter (Josua 10, 12f.).

Kaiser Karl wird durch die biblischen Anklänge auf die höchste religiöse Stufe gestellt. Gottes Engel spricht zu Karl, und Karl wird zu einem gottgesandten Dienstmann, zu gotes dienestman (55-58):

île in Yspaniam!

got hât dich erhoeret,

daz liut wirdet bekêret.

Die aber gegen Karl sind, die Heiden, sind Teufelskinder, die dem Satan entrissen, also bekehrt werden sollen (59-61):

die dir aber wider sint,

die heizent des tiuveles kint

unt sint allesamt verlorn.

Dieses Bild von Karl in seiner Funktion als Heidenbekehrer finden wir allerdings in den hebräischen Texten nicht. In der Rückschau der hebräischen Autoren war diese Epoche ein „goldenes Zeitalter“. Es war zu einer Blüte jüdischer Kultur gekommen. Die deutschen Juden wurden als einzige religiöse Minderheit geduldet und Karls gewaltsamen Christianisierungsbestrebungen, die der Einigung des Reiches dienten, nicht unterworfen.

Mit dem Ende des 11. Jahrhunderts waren die Juden an Rhein, Main und Donau durch die Kreuzzüge und die damit verbundenen Judenverfolgungen von 1096 und 1147 aus der Sicherheit karolingisch-ottonischer Reichspolitik herausgerissen und mussten neue Wege finden, ihre Existenz zu verteidigen. Ihr rascher wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Aufschwung war der eigentliche Grund dafür, dass Aggressionen zum Durchbruch kamen. Das proklamierte Ziel des Kreuzzuges der Deutschen, das Heilige Land zu befreien und die Heiden, sprich Mohammedaner und Juden, zu bekehren, wurde 1096 zu einem Angriff auf die in den Rheinlanden lebenden deutschen Juden. Der jüdische Gelehrte und Bibelerklärer Schlomo ben Isaak, Raschi also, der von 1055 bis 1065 an der Wormser Talmudhochschule gewirkt hatte, trat einer Erzählung u.a. im jiddischen Maisebuch6 zufolge, als Gegner Gottfrieds von Bouillon auf. In dieser Legende ringt er Gottfried die Schonung der Wormser Judengemeinde ab. Doch es kam anders. Der Aufruf Papst Urbans II. zur Befreiung Jerusalems löste eine Massenhysterie für den ersten Kreuzzug aus. Angeführt vom Judenhasser Graf Emicho von Leiningen, tötete das Kreuzfahrerheer Hunderte von Juden in Speyer (12), Worms (500) und Mainz (600).

In Worms flüchteten die Juden in den Bischofshof; doch es gelang nicht, sich vor den Angreifern zu retten. Zahlreiche Juden wurden ermordet. Die aggressive Verfolgung der Juden erschien den Christen als gerechtfertigte Vergeltung für die Massaker, die man den biblischen Vorvätern zur Last legte. Man machte sie für die Kreuzigung Christi verantwortlich. Man denunzierte sie als Mörder und neidete ihnen doch ihre bedeutsamen Wurzeln: ihre jahrtausendealte Schrift, Tradition und Religion, ihre uralten Mythen von der Erschaffung der Welt und von weisen Männern – und ihre wirtschaftliche Kompetenz für den Handel jener Zeit. Vor allem die rheinischen jüdischen Gemeinden waren wohlhabend und hatten besondere Privilegien. Kaiser Heinrich IV. hatte 1074 ein Zollfreiheitsprivileg erlassen, in das die Juden explizit aufgenommen worden waren. Es war ihnen erlaubt, Geld zu verleihen – das Handwerk wurde ihnen ja auf dem Laterankonzil von 1215 verboten. Den Höchstzinssatz beim Geldverleih gab übrigens der Kaiser vor! Er förderte den Handel der Juden, und 1090 brachten die Judenprivilegien für Worms und Speyer Anerkennung im mittelalterlichen deutschen Reich. Dem Wohlstand der jüdischen Gemeinden im Rheinland folgte mit dem Deutschen Kreuzzug von 1096 ein erstes großes Pogrom: Den Opfern gedenkt man unter dem Namen Gezerot Tatnu.

Der zunächst passive Antijudaismus des Neides eröffnete der Kreuzzugsbewegung Spielräume zum mörderischen Handeln. Die Neider delegierten nämlich ihre Aggressionen an die Kreuzzugsbewegung. Ihre finanzielle Situation und persönliche Verschuldung, z.T. bei jüdischen Gläubigern, sowie der große Finanzbedarf der Kreuzfahrerheere motivierten die antijudaistischen Ausbrüche. Der Kampf zur Befreiung Jerusalems wurde polemisch in einen Kampf gegen die „Ungläubigen“, die in der Nähe waren, umgeformt. Der Fanatismus löste den Gedanken aus, der Kreuzzug müsse zuerst gegen die Juden geführt werden, die hier unter den deutschen Christen wohnten und daher viel bedrohlichere Feinde seien.

Literarische Zeugnisse zunehmender Judenfeindlichkeit stellen die Grabsteine des Wormser Judenfriedhofes dar. Ein hebräisch sprachiger Grabstein von 1261 setzt ein Zeichen der Verbitterung. Er gibt Hinweise auf die Verschlechterung der Beziehung zwischen jüdischen und christlichen Deutschen7.

Exkurs: Gegenüberstellung von Ecclesia und Synagoge

Ein Beispiel der bildhaften Darstellung von Judentum und Christentum, symbolisiert in Synagoge und Ecclesia, finden wir als steinerne Bildkunst um 1300 am Südportal des Wormser Domes.

Die Figur der Synagoge, die das Judentum verkörpert, trägt einen Augenschleier

Südportal des Wormser Domes mit Synagoge, Foto: Ellen Bender

Die verbundenen Augen der Synagoge kennzeichnen die Blindheit, derentwegen die Juden die Göttlichkeit Christi nicht sahen. Sie zeigt sich „blind“ gegenüber den Offenbarungen des Evangeliums. Seit dem 12. Jahrhundert wird die Blindheit ihr Attribut. Und hoch über ihr, in der Spitze des Wimpergs reitend, triumphiert die Ecclesia triumphans als Himmelskönigin Maria.

Es gibt auch die Deutung der Figur direkt über ihr als Ecclesia, die den Kelch des Abendmahls mit dem Blut Christi hält. Andere deuten diese Figur als Verkörperung der Caritas oder der Barmherzigkeit. Die Synagoge am Dom hält ein Böcklein in den Händen.

Synagoge am Wormser Dom, Foto Stadtarchiv Worms

Vielleicht ein Bezug auf das Isaak-Opfer Abrahams, der seinen Sohn opfern will, aber von einem Engel von der Prüfung erlöst wird und stattdessen ein Widder-Opfer darbringt. Das Böcklein entgleitet ihr. Ist es so, dass Gott das Opfer nicht mehr will?

Die Allegorien Synagoge und Ecclesia stehen in einem bestimmten Kontext, der Abfolge und Concordia von Altem und Neuem Bund ins Bild setzt: Wir sehen den gotischen Bogenlauf innen und außen mit entsprechenden Szenen aus Altem und Neuem Testament, z.B. entspricht der Szene, in der Abraham seinen Sohn opfert die Szene, in der Gott seinen Sohn Christus opfert. Altes und Neues Testament werden am Südportal des Wormser Domes in einem heilsgeschichtlichen Kontext typologisch aufeinander bezogen8.

Im staufischen Chorhaus von St. Paulus mit den Säulen im Blattkapitellschmuck finden wir eine weitere Judendarstellung um 1200. Hier packt ein Löwe mit aufgerissenem Maul einen nackten Menschen mit Judenhut von hinten. Ist der Jude der „Ungläubige“, der vom Löwen gefressen wird? Übrigens gibt es ein ähnliches Figurenensemble auf der Ostgalerie des Doms: Ein Löwe beißt einem Menschen mit spitzem Bart von hinten in den spitzen Hut.

Eine etwas andere Deutung des Allegorienpaares Ecclesia und Synagoge zeigt die Ikonographie am Südportal des Straßburger Münsters und am Fürstenportal des Bamberger Doms (beide um 1230/40). Hier stehen sich in der Bildkunst Ecclesia und Synagoge als steinerne Zeugnisse im imaginierten Disput bzw. Streit beider Religionen gegenüber. Auch hier trägt die Synagoge den Augenschleier ewiger Blindheit – ein Topos, der das Judenbild vom Mittelalter bis in die Neuzeit fortdauernd bestimmt. Das Gesicht der Synagoge ist abgewandt, die Haltung gebeugt, ihre Lanze als Symbol vergangener Macht zerbrochen, und die Tafeln des mosaischen Gesetzes entgleiten ihrer Hand.

Ecclesia und Synagoge vom Straßburger Münster (Repliken, Foto: Sodabottle, 2011)

Obwohl sie in ihrer Schönheit durchaus ebenbürtig ist, muss sich die Allegorie des Judentums der Ecclesia mit Krone, Kelch und Kreuzesstab, geschlagen geben. Im Tucherfenster des Freiburger Münsters hält die im Turnier besiegte, gelb gekleidete Synagoge ihrer Gegenspielerin einen Bockskopf entgegen.

Tucherfenstermedaillon

am Freiburger Münster, 14. Jh.

|

|

|

Das deutet auf das Judenbild vom Sündenbock. Manchmal wird sie auch gemeinsam mit dem Teufel abgebildet. Das Gemälde von Konrad Witz in Basel um 1430 zeigt die Synagoge als würdige, aber besiegte Gegenspielerin der Kirche.

Portal Synagoge, Foto Stadtarchiv Worms, 1945

Als Beispiel für ein friedliches Nebeneinander sowie für christlich-jüdische Kultkurkontakte – bei Bewahrung der jeweiligen religiösen Identität - gilt die Synagoge von Worms. An deren romanischem Portal, das nach 1945 aus Trümmern zusammengesetzt wurde

und im Innern der Synagoge findet sich an den Säulenkapitellen in hebräischer Inschrift die Jahreszahl 1174/75. Offensichtlich haben hier die gleichen Steinmetze der Wormser Bauhütte gearbeitet wie am Dom – ein Zeichen vielleicht auch dafür, dass die Gemeinde sich die Steinmetze leisten konnte und durchaus wohlhabend war9.

In der Abteikirche von St. Denis, Paris, zeigt ein Fenstermedaillon Ecclesia links und Synagoge rechts zu Seiten Christi gleichberechtigt

Es scheint, als habe Christus den Augenschleier der Synagoge gehoben?

Abb. St. Denis Paris

|

|

|

II. Christlich-jüdischer Disput

in der Silvesterlegende der Kaiserchronik

Mit der Religionsdisputation zwischen dem Papst Silvester und einer Anzahl von jüdischen Gelehrten wurde um 1150 in der deutschen Kaiserchronik erstmals einem deutschsprachigen Hörerpublikum ein christlich-jüdischer Dialog zugänglich gemacht. Von Papst Silvester I., der am 31.12.335 starb, berichtet die Legende, er habe den regierenden römischen Kaiser Konstantin den Großen (306 - 337) vom Aussatz geheilt, worauf sich dieser dann taufen ließ und damit den Durchbruch des Christentums herbeiführte.

Der Legende nach stellt sich Papst Silvester in Gegenwart Konstantins und seiner Mutter Helena, die mit dem Judentum sympathisiert, den Einwänden von zwölf jüdischen Schriftgelehrten gegen das Christentum. Es geht um die Trinitätslehre, die Göttlichkeit Christi, die Jungfräulichkeit Marias – Punkte, die die Juden bestreiten. Nachdem Silvester die Einwände der ersten elf Disputationsgegner unter Anwendung von Schriftbeweisen widerlegt hat, greift der zwölfte Jude, Zambri, ein Zauberer, am dritten Tag der Synode ein. Er will die Wahrheit des jüdischen Glaubens mit einem göttlichen Wunder beweisen. Er tötet einen Stier, indem er ihm den jüdischen Gottesnamen „Jahwe“ zuflüstert. Papst Silvester sagt, der Name sei ein Teufelsname; allein Gott könne dem Stier das Leben wieder zurückgeben. Er vollbringt das Auferstehungswunder am fünften Tag mit Gottes Hilfe und befiehlt dem toten Stier, sich zu erheben. Eine bizarre Szene spielt sich ab, denn von dem Stier, der schon zwei Tage tot war, waren nur noch Kadaverreste vorhanden: „...die Knochen fügten sich wieder zusammen. Die Juden waren betroffener denn je. Unversehrt sprang der Stier auf, er schüttelte sich sogleich, so dass der Meister Zambri selbst zugeben musste, dass er ihn davor nie so schön gesehen hatte.“ (Kaiserchronik, V. 10321-326). Daraufhin lassen sich Helena und die jüdischen Redegegner taufen (V. 10154-10228).

Allerdings zeigt sich ein Teil der Anwesenden nicht bekehrungswillig. Die Kaiserchronik bezeichnet diejenigen, die sich der Bekehrung widersetzten, als Gefolge des Teufels, des tieveles geverte (V. 8109), und das deutsche Rolandslied spricht von Teufelskindern, von tiuveles kint (Rolandslied V. 60). Die Sichtweise der Juden als ungläubige, verstockte Teufelskinder, ihre „Teufelskindschaft“ wird zum Topos in der deutschen Literatur des Mittelalters.

III. Judenbild in der höfischen Literatur: Süßkind von Trimberg

Bemerkenswert ist, dass uns im 13. Jahrhundert in der deutschen Spruchdichtung ein positiver Aspekt begegnet. Walther von der Vogelweide und Freidank thematisieren das gemeinsame Menschsein von Kristen juden unde heiden 10.

Eine „Koexistenz“, ein friedliches Zusammenleben, scheint möglich bei Bewahrung der eigenen religiösen Identität. Es gab gemeinsame ökonomische Interessen (Gewürzhandel, Geldgeschäfte, die Bauhütte, Konsultation jüdischer Ärzte). Aber die kulturelle Integration von Juden in die christliche Gesellschaft war wohl sehr schwierig, wie wir an der Einordnung eines jüdischen Autors in die Manessische Handschrift sehen können:

nämlich Süßkind von Trimberg. Er ist vielleicht der erste jüdische Dichter des deutschen Mittelalters, von dem wir Zeugnis besitzen. Seine sechs Sangsprüche, zwischen 1250 und 1300 entstanden, sind in zwölf Strophen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, im Codex Manesse, überliefert. Er wird mit den Worten Sueskint der Jvde von Trimperg angekündigt.

Das Dichterbild der Handschrift zeigt Süßkind in mittelalterlicher Judentracht mit spitzem Judenhut und langem Bart

Dichterporträt des Süßkind von Trimberg, Handschrift Manesse

Nun wird in der mediaevistischen Forschung darüber diskutiert, ob Süßkind tatsächlich ein Jude gewesen sei. Es gibt keine biografischen Anhaltspunkte. Die Trimburg, westlich von Bad Kissingen, wirft kein Licht auf seine Herkunft.

Der Buchmaler stellt den Dichter im Codex Manesse als vornehm gekleideten Juden dar, in einem prächtigen Gewand, der einem etwas erhöht sitzenden christlichen Amtsträger mit Bischofsstab vorspricht. Ob die Szene ein Religionsgespräch wiedergeben oder auf eine Rechtssituation anspielen soll, kann nicht mehr geklärt werden. Übrigens: Seit dem IV. Laterankonzil von 1215 wurde den Juden in den Kleiderordnungen vieler Städte (allerdings nicht in Worms) der typisch mittelalterliche, trichterförmig-spitze Judenhut als stigmatisierendes Kleidungsstück vorgeschrieben. Jedoch fehlen hier diskriminierende Attribute wie etwa der „gelbe Fleck“ oder der „gelbe Ring“ an der Kleidung, ein Geldsack oder ein Schächtmesser.

Süßkinds golden gemalter Judenhut korrespondiert mit dem traditionell goldenen Krummstab des Bischofs. Der Pelzbesatz auf der Kleidung, sowohl des Bischofs als auch Süßkinds und dessen selbstbewusst-abwehrende Haltung unterstreichen den Rang der Gleichberechtigung. Süßkind soll also in keinem Fall abqualifiert werden.

Dennoch ist zu bedenken, dass die Manessische Handschrift den ausgrenzenden Zusatz ‚Jude’ nicht verschweigt. Selbst wenn die Zuordnung ohne Diskriminierung geschieht, wird sie doch vorgenommen und markiert den Sonderstatus Süßkinds unter den Lyrikern.

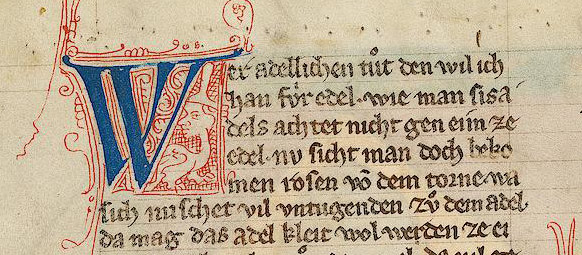

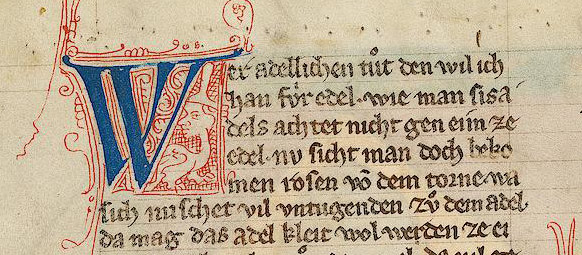

RICARDA BAUSCHKE 11 stellt allerdings die eigentliche Diskriminierung in der die Textabschrift eröffnenden Schmuckinitiale fest. Bei Süßkind ist in den Anfangsbuchstaben ‚W’ eine Drolerie integriert, ein Fabelwesen mit Menschenkopf und Judenhut

Drolerie der Schmuckinitiale

Die Drolerie soll Unheil abwehren – wie die Figuren und Fratzen auf der Zwerchgalerie des Wormser Domes, damit das Böse gebannt ist. RICARDA BAUSCHKE sieht in dem „Monster“ mit den verzerrten Zügen die Karikatur eines Juden, worin sich die judenfeindliche Einstellung auch in der Manessischen Handschrift zeige.

Süßkind propagiert eine moralische Lebensführung, nennt triuwe, zuht, milte, manheit, mâze als zentrale Werte (I,2). In seinen Sprüchen geht es aber auch um soziale Gerechtigkeit und sein gesellschaftliches Scheitern beim Versuch, als Jude bei Hof Fuß zu fassen. Deshalb kündigt er an, nach Art alter Juden zu leben, mit Mantel und Hut demütig durch die Lande zu ziehen und die adeligen Höfe zu meiden, V,2:

Ich var ûf der tôren vart

mit mîner künste zwâre.

daz mir die herren nicht went geben,

daz ich ir hof wil vliehen

und wil mir einen langen bart

lân wachsen grîser hâre:

ich wil in alter juden leben

mich hinnân fürwert ziehen.

mîn mantel, der sol wesen lang,

tief under einem huote.

dêmüeteklich sol sîn mîn gang,

und selten mê gesingen hovelîchen sang,

sîd mich die herren scheident von ir guote.“12

Ich bin wahrlich auf einer Narrenfahrt

mit meiner Dichtkunst.

Da mich die Herren nicht entlohnen wollen,

werde ich ihre Höfe meiden

und werde mir einen langen Bart

aus grauen Haaren wachsen lassen:

Nach der Art alter Juden

werde ich fortan davonziehen.

Mein Mantel soll bis auf den Boden reichen,

das Gesicht unter einem Hut verborgen.

Demütig wird mein Gang sein.

Und niemals mehr singe ich am Hof,

da mir die Herren ihre Belohnung vorenthalten.13

Süßkind wirbt um angemessene Bezahlung seiner Kunst an den Höfen, sonst werde er den Sang unterlassen. Er schilt die adeligen Herren für ihre fehlende Großzügigkeit. Der fahrende Sänger wurde nur schlecht oder gar nicht entlohnt und droht nun damit, dass er sich von den Höfen fernhalten und nach jüdischem Brauch leben werde, mit langem Mantel, den Hut tief in der Stirn, demütig weiterziehend. Offensichtlich leidet er unter der mangelnden Anerkennung durch die hohen Herren. Der Versuch einer gesellschaftlichen Assimilation scheint gescheitert. Vielleicht hatte er auch Aufstiegsambitionen gehegt?

Jedenfalls ist Süßkinds Frustration spürbar. PETER WAPNEWSKI14 deutet die Verse aus einem biografischen jüdischen Impetus: „Der Jude Süßkind hat sein Glück in der Welt versucht, ist unter die fahrenden Sänger gegangen und an dieser fremden Lebensform gescheitert. Der verlorene Sohn kehrt zurück zu seinen Ursprüngen, legt sich den alten Mantel wieder um, will künftig sein, was er von je her war.“

Nun legt die Aufnahme Süßkinds in die Heidelberger Liederhandschrift nahe, dass der Autor seine Sprüche an ein christlich-höfisches Publikum bzw. einen Gönner gerichtet hat.

In der Aufführungspraxis vor einem solchen Publikum löst allerdings die Vision, er lasse sich den grauen Bart eines alten Mannes wachsen, Heiterkeit aus. Die Szene entbehrt nicht einer gewissen Selbstironie. Hält er sich selbst zum tôren, zum „Narren“? Es ist wohl eher ein literarisches Spiel, das Süßkind hier mit dem Publikum treibt. Denn er hat Auftragskunst hergestellt – wie alle anderen Lyriker auch. Um Aufmerksamkeit zu erregen, geht er spielerisch mit der eigenen Religionszugehörigkeit um. Und indem er sich auch äußerlich-optisch in Kleidung und Haartracht als Klischee, als Stereotyp, entwirft, karikiert seine Pose den Ausgegrenzten, das ‚ewige’ Judenbild im Abseits.

Süßkind von Trimbergs Gesellschaftskritk im „Narrenlied“ hat eine moralische Dimension. Er sieht sich unangemessen und ungerecht behandelt. Er äußert sich in Bitterkeit, wenn er als Angehöriger einer denunzierten Minderheit die gesellschaftliche Realität sieht und auf Anerkennung und Integration verzichten muss. Er fühlt sich als Außenseiter und gilt als ein solcher. – Und das in einer Welt, in der sich antisemitische Affekte zum mörderischsten Pogrom des Mittelalters steigern werden.

Auslöser für die großen Judenverfolgungen im 14. Jahrhundert sind die Pestepidemien. Man verdächtigte die Juden, die Brunnen vergiftet zu haben. Hinter den Verdächtigungen versteckten sich Wut und Hass auf die wohlhabende mosaische Mindertheit, denn viele Christen hatten hohe Schulden bei den Juden.

IV. Der Judeneid

Wie wurden Rechtsstreitigkeiten zwischen deutschen Juden und deutschen Christen behandelt? Der Bischof von Speyer erließ 1084 für die Juden seiner Stadt ein Privilegienrecht, das von Kaiser Heinrich IV. 1090 ausgeweitet wurde und dann auch für die Wormser Juden galt15. Darin wurde erstmals geregelt, wie Rechtsstreitigkeiten zwischen Christen und Juden beigelegt werden sollen. Die spezielle Schutzbeziehung zwischen den Juden und dem Kaiser erfuhr mehrfach Bestätigung.

Für die Schlichtung der innerjüdischen Rechtsstreitigkeiten wurde der Vorsteher der Judengemeinde in der Stadt, der ‚Judenbischof’, eingesetzt, der die Rechtmäßigkeit der Eidleistung überwachen sollte.

Im Mittelalter dienten Eidleistungen vor Gericht der Wahrheitsfindung ganz entscheidend. Denn in dem stark religiös geprägten Weltbild konnte die Androhung göttlicher Strafe wesentlich nachhaltiger abschrecken als die Aussicht auf eine Gefängnisstrafe

Jüdische Eidleistung 1518

|

|

|

Die für den Eidleistenden verfassten Texte im Rechtsstreit zwischen Christen und Juden waren Eidformeln. Die erste überlieferte deutschsprachige Eidformel ist der Erfurter Judeneid, der zwischen 1183 und 1200 entstand. Er beginnt mit der Unschuldsbeteuerung: „Des dich dirre sculdegit, des bistur vnschuldic.“ („Wessen dich dieser beschuldigt, dessen bist du unschuldig.“) Zum Schluss folgen die Strafandrohungen bei einen Meineid: („..Und wenn du falsch schwörst, dann soll dich die Erde verschlingen, wie sie auch Datan und Abiram verschlang. Und wenn du falsch schwörst, dann soll dich der Aussatz befallen, der von Naaman auf Gehasi überging. Und wenn du falsch schwörst, dann soll dich das Gesestz vernichten, das Gott Moses auf dem Berg Sinai gab, welches Gott selbt mit seinen Fingern auf die steinernen Tafeln schrieb. Und wenn du falsch schwörst, dann soll dich die Schrift richten, die in den fünf Büchern Mose geschrieben steht. Dies ist der Judeneid, den der Bischof Konrad dieser Stadt gegeben hat.“)

Während der Eidleistung hatte der schwörende Jude das heilige Buch, die Thora, zu berühren, die ja nach jüdischer religiöser Vorschrift eigentlich nicht berührt werden durfte, und ebenso durfte der Gottesname Jahwe nicht ausgesprochen werden, weshalb man dann ausweichend „Adonay“ (hebräisch: „mein Herr“) gebraucht hat.

Äußerst judenfeindlich sind die erniedrigenden Judeneidzeremonien. Die Zeremonie aus dem Schwabenspiegel verlangt, dass der Jude während der Ableistung des Eides barfuß auf einer Sauhaut, die Junge geworfen hat, stehen musste (so dass der Jude die Zitzen besonders stark wahrnehmen sollte) und dabei die rechte Hand in die Thora legen musste. Eine derart diskriminierende Forderung demütigt und verhöhnt die religiösen Gefühle des schwörenden Juden – denn das Schwein gilt nach seinen Gesetzen als unrein. Die Verbindung von Juden mit einer Sau, das Motiv der Judensau, taucht erstmals im 13. Jahrhundert in bildhaften Darstellungen an den Außen- und Innenwänden von Kirchen auf: am Dom von Regensburg, im Kreuzgang des Brandenburger Doms oder in Wimpfen. Die Skulpturen und Gemälde der Judensau zeigen in obszön verspottender Weise Juden, wie sie an den Zitzen einer Sau säugen und ihre Exkremente verzehren. Später hat man die Darstellungen auch an öffentlichen und privaten Gebäuden installiert, um den Ausschluss der Juden aus der Gemeinschaft zu verdeutlichen

„Judensau“: Nachzeichnung des Sandsteinreliefs am Chor der Stadtkirche zu Wittenberg um 1350. Kennzeichnung der Juden mit Judenfleck und trichterförmigem Judenhut

|

|

|

Eine der perversesten Darstellungen in der volkssprachlichen Literatur des deutschen Mittelalters ist das Spottbild der „Judensau“ von Hans Folz, der 1435/40 in Worms geboren wurde. Sein Nürnberger Fastnachtsspiel aus dem 15. Jahrhundert verbindet im Bild der „Judensau“ antijüdische Schmähungen mit obszönen und fäkalischen Motiven:

Ich sprich, das man vor allem ding

Die allergrost schweinsmuter pring,

Darunter sie sich schmiegen all,

Saug jeder ein tutten mit schall,

Der Messias lig unter dem schwanz!

Was ir enpfall, das sol er ganz

Zusammen in ein secklein pinden

Und dann dasselb zu einem mal

Verschlinden.

Ich sage, dass man zuvorderst

die allergrößte Muttersau bringe,

darunter müssen sich alle drängen,

und ein jeder soll schmatzend an einer Zitze saugen.

Der Messias soll unter dem Schwanz liegen!

Was der Sau entfalle, das soll er

in einem Säckchen verpacken

und dann alles auf einmal

verschlingen.16

V. Predigten zur Judenfrage

Berthold von Regensburg und Heinrich von Hesler

Die Predigt kann seit dem 13. Jahrhundert als erstes Massenmedium der mittelalterlichen Öffentlichkeit gelten. Sie hatte Breitenwirkung. Allerdings besteht eine Diskrepanz zwischen den schriftlich überlieferten Predigt-Fassungen und aktuellen zeitgenössischen Zusätzen, die leider nicht schriftlich erhalten sind.

Die Volksprediger schürten die Judenfeindschaft mit der Ausbreitung antijüdischer Klischees. Der Unglaube der Juden erschien als wiederkehrender Aspekt in den Predigten. Da sie sich nicht bekehren ließen, wurden sie als böse und treulos abqualifiziert. In den unter dem Namen Berthold von Regensburg (um 1210-1272) überlieferten Texten17 erfolgte der Schritt zur gehässigen, antijüdischen Propaganda

Abb. des Predigers Berthold von Regensburg

|

|

|

Den Talmud bezeichnete Berthold als Ausdruck verfluchter Ketzerei: ‚Ez seit unde seit sô boesiu dinc, diu ich ungerne reden wolte; („Er, der Talmud, enhält so böse Sachen, dass ich darüber lieber nicht rede.“) und anschließend verhöhnte er die jüdische Gottesvorstellung – wohl zur Erheiterung seiner Zuhörer: „Fragt einen Juden, wo sich Gott aufhält und was er tut, dann sagt er: ‚er sitzet ûf dem himel unde gênt im diu bein her abe ûf die erden.’ O weh, lieber Gott, nach dieser Rede müsstest Du zwei arg lange Hosen haben.“ 18. Berthold von Regensburg verbreitete zwar in seinen Predigten keine Pogromstimmung, aber er machte die Juden verächtlich. Als Konsequenz sprach er ihnen quasi die Lebensberechtigung ab: daz übel ist daz si lebent. („Das Übel ist, dass sie überhaupt leben.“)

Volksprediger wie Heinrich von Hesler haben sich auch nicht gescheut, die Stereotypen von den ungetriuwen und stinkenden juden zu verbreiten. Nun war der Gestank im Mittelalter vor allem ein Zeichen, das vom Höllengestank herkam, weshalb man die Juden auch als Teufelskinder bezeichnete und sie mit Schweinen und Aussätzigen gleichsetzte. Diese negativen Stereotypen haben den Hass auf die jüdischen Außenseiter weiter geschürt

VI. Judenbilder in den Passionsspielen des 13./14. Jahrhunderts

Als Argument für den Antijudaismus wird immer wieder der Gottesmörder-Topos bemüht. Indem man die Juden zu Mördern Christi erklärte, sah man auch ihre ewige Verdammung als Strafe. Dieser Zusammenhang wurde insbesondere in den Geistlichen Spielen des Mittelalters thematisiert. Das Passionsspiel ist ein geistliches Drama um das Leiden und Sterben Christi.

Das sogenannte „Sankt Galler Passionsspiel“ ist, so die These des Augsburger Germanisten KLAUS WOLF, der im April 2011 und im Juni 2012 hier in Worms darüber einen Vortrag hielt, eigentlich ein Wormser Passionsspiel aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im mitteldeutschen Sprachdialekt. Eine Aufführung des Passionsspiels in Worms ist bisher nicht belegt. Gibt es archivarische Zeugnisse? Die Lokalisierung wäre vor allem an der Sprache, den Personennamen und ihren Rollen festzumachen. Vielleicht lag eine tatsächliche Aufführung - vor dem Wormser Dom – zugrunde? 19

Die Dirigierrolle hat der Kirchenlehrer Augustinus. Er führt sozusagen als Ansager oder Conférencier durch das Spiel. Exponierte Rollen kommen dem Apostelführer Petrus sowie Andreas zu; das ist außergewöhnlich, denn die Verbindung der Namen Petrus und Andreas mit den entsprechenden Stiften, also Petrus als Patron des Domes St. Peter und Andreas für das Andreasstift, gibt es nur in Worms. Juden sind als Jesu Gegenspieler ständig präsent, werden aber in dieser dramatischen Bearbeitung der Passion Christi noch moderat gestaltet. Die teilnehmenden Juden sind u.a. Joseph, Jacob, Salman, Meier (= Meir ben Isaak?), Rufus (= Rotenburg?). Es gibt einen antijüdischen Ausfall des Augustinus, der darlegt, weshalb die jüdischen Schriftgelehrten die Ehebrecherin vor Jesus führen:

Augustinus:

Sie dadens nit wan vmbe daz,

daz sie gein Iesum drugen haz

Do det er ir helfe irkant.

Dez worden die iuden wol geschant.

(GP 218-221)

Sie haben es nur deshalb getan,

weil sie Jesus hassten.

Jesus half ihr –

allen Juden zur Schande.20

Und an anderer Stelle beklagt Augustinus „der vbeln iuden haz“ (GP 459). Der Topos von den hasserfüllten Juden bleibt in diesem Spiel die Ausnahme. Auch in keinem anderen Spiel des 13./14. Jahrhunderts findet sich der Vorwurf, die Juden strebten aus Hass nach Jesu Tod – nein, wohl eher aus „Unglauben“: Sie glauben nicht, dass der, der sich geißeln und demütigen ließ, der Mensch gewordene Messias, also Messias und Gott zugleich sei.Den Juden Rufus zeigt das Wormser Passionsspiel als negative, hässliche Figur. Er stützt die Anklage gegen Jesus, schlägt ihn wiederholt. Rufus führt die Ehebrecherin vor Jesus, um ihn in eine Falle zu locken, verhaftet ihn in Gethsemane, zeugt gegen ihn und verspottet ihn schließlich am Kreuz. Als Wortführer der Juden (rufus nomine Iudeorum), „Rufus im Namen der Juden“ (GP 996a) stellt er die treibende Kraft bei der Tötung Christi dar: Als die römischen Soldaten Jesus geißeln, bietet Rufus Geld, damit sie noch kräftiger zuschlagen:

Rufus:

Wuzent vf mine Iudesheit,

ich gelonen vch wol der arbeit.

Ir sollent zwenzig marg han,

wollent irn bit flize vnderstan.

(GP 910-13)

Rufus:

So wahr ich Jude bin, seid versichert,

dass ich euch eure Mühe gut lohnen werde.

Zwanzig Mark sollt ihr bekommen,

wenn ihr ihn euch ordentlich vornehmt.

In dieser kurzen Szene wird nicht nur der bösartige Charakter des Rufus deutlich, sondern auch das Klischee vom skrupellosen jüdischen Geldmann.

Es existiert aber auch das Bild eines guten Juden in diesem Passionsspiel. Malchus ist zunächst Jesus ebenso feindlich gesonnen wie Rufus und befürwortet Kayphas’ Vorschlag, Jesus zu töten: „Herr Bischof, Ihr seid ein weiser Mann. Euer Rat erscheint mir ausgezeichnet.“ (GP 567f.). Erst die Heilung seines Ohres, das ihm Petrus in Gethsemane abgeschlagen hat, also der körperliche Kontakt zu einem Wunder Christi, öffnet Malchus die Augen, und er erkennt:

Iesus ist ein vil guder man.

Er kan wol seczen oren an.

Als lebe ich, des bin ich gemeit,

ich gedun ime nummer kein leit.

(GP 749-752)

Jesus ist ein sehr guter Mensch.

Er kann Ohren wieder ansetzen.

So lang ich lebe, darüber bin ich froh,

werde ich ihm niemals wieder Leid zufügen.

Und tatsächlich scheidet er mit dieser Erkenntnis aus der Gruppe der Verfolger Jesu aus. Eine solche Darstellung kam der christlichen Kirche für ihre Missionsabsicht durchaus gelegen: Jeder Mensch kann und sollte sich zum Christentum bekennen. Doch war dies sicher nicht die einzige Botschaft.

Viele Zuschauer werden die Spiele ganz konkret als Stücke über die “bösen Juden“ verstanden haben. Die Juden-Darsteller differenzierten sich von den Christen-Darstellern schon im äußeren Erscheinungsbild durch Judenkleidung und Haartracht, sie trugen meistens zeitgenössische Judennamen, sonderten sich in Sprechweise und Mimik ab, so dass aufgrund der Stereotypen schon bei den Aufführungen der frühen Passionsspiele der Eindruck entstehen konnte, dass „Jude-Sein“ eine andere Art darstellt.

Ab 1348/49 wurden die Juden in Deutschland für die verheerenden Pestseuchen verantwortlich gemacht. Die Juden in Worms wurden grausam verfolgt, vertrieben oder getötet, ihre Häuser in Brand gesteckt, die Mörder raubten ihre Güter. Die Pestpogrome bewirkten das Ende der Blüte jüdischer Gelehrsamkeit der Schum-Städte. Ein ‚guter Jude’ wäre nach 1348 in Worms verteufelt worden und eine Aufführung des Wormser Passionsspiels vor dem Hintergrund der historischen Gegebenheiten dann nicht mehr denkbar.

Im Medium der späten Passionsspiele des 15. und 16. Jahrhunderts werden die Juden durch die christlichen Spielbearbeiter zunehmend dämonisiert. Sie erscheinen nun kaum noch als Menschen; die Zuschauer sehen sie als Teufel und Monster.

Jetzt musste die Darstellung der antijüdischen Stereotypen, vor allem die des „hässlichen“ Juden als Feind der Christenheit, der nach Blut ruft, dem Publikum bei der Aufführung gegenwärtig sein. Denn, so die Auffassung der christlichen Spielbearbeiter, die Hässlichkeit, die hässliche Fratze, soll im Passionsspiel die „Art“, den „Charakter des Juden“ veranschaulichen, nämlich innere Bosheit!

Und immer wieder wird das Stereotyp des wuchernden Geldjuden mit deutlich sichtbarem Geldbeutel als Symbol des Wuchers vorgeführt. Die späten Passionsspiele des frankfurtisch-hessischen Spielkreises dramatisieren die Marterung des blutig geschlagenen Christus. Die Juden müssen im geistlichen Drama als Täter herhalten.

Das Alsfelder Passionsspiel um 1450 zeigt den „Blutruf“ und „Blutdurst“ der Juden. Der dritte Geißler, hier ein Jude, äußert sein Verlangen, ja seine Gier, nach Christi Blut:

Tercius flagellator: [ein Jude]

ich wel die kronen drucken gern,

das das blut rynnet uff syn wangen:

darnach sal uns alle vorlangen!

(AP 4301-4303)

Der dritte Geißler: [ein Jude]

Ich will die Dornenkrone mit Freude so fest niederdrücken,

dass ihm das Blut auf seine Wangen rinnt:

danach soll uns alle verlangen!

So entstand aus den antijüdischen Klischees in der Kunst des Spätmittelalters der dämonische, „hässliche“ Jude. Und das Bild fand durch die Spiele weite Verbreitung.

Man brandmarkte die Juden jetzt nicht mehr nur wegen ihres jüdischen „Unglaubens“, sondern wegen ihres angeborenen jüdischen Charakters per se. Sie wurden als Menschenfeinde dämonisiert und diffamiert.

Letztendlich zeigen die Judenbilder in der deutschen Literatur des Mittelalters eine beklemmende Kontinuität im Gebrauch judenfeindlicher Metaphern und Stereotypen, die die späteren Generationen von Christen in der Wahrnehmung der Juden wesentlich beeinflusst haben. Die Verbreitung der judenfeindlichen Klischees vom Mittelalter zur Neuzeit ging einher mit einer Zunahme des Hasses und der Gewaltbereitschaft, die deutsche Christen auf die jüdische Minderheit im eigenen Land projizierten.

1 Vgl. LESTSCHINSKY, Bilan de l`extermination, 1946.

2 Übersetzt aus dem hebräischen Original nach ELFENBEIN, I. (Hrsg): „Teschuvot Raschi“. New York 1941, Responsum 41.

3 Wiederabdruck nach dem hebräischen Original in GROSSMANN; AVRAHAM: „The Early Sages of Ashkenaz. Their Lives. Leadership and Works. 900-1096“. (hebr.) Jerusalem 1988, S. 31.

4 HOLLENDER, ELISABETH: „‚Und den Rabbenu Moses brachte der König Karl mit sich‘. Zum Bild Karls des Großen in der hebräischen Literatur des Mittelalters“. In: BASTERT, BERND (Hrsg.): Karl der Große in den europäischen Literaturen des Mittelalters. Tübingen 2004, S. 183-200.

7 Vgl. BROCKE, MICHAEL: Vortrag vom 27.02.12 in Worms.

8 Zur Ikonographie der Synagoga am Wormser Dom: BÖHMISCH, FRANZ: „Exegetische Wurzeln antijudaistischer Motive in christlicher Kunst“. 2007; sowie KOSCH.

9 BÖCHER, OTTO: „Die alte Synagoge in Worms am Rhein“. München/Berlin 1991.

10 Walther von der Vogelweide: 22, 16f. („Palästinalied“). Freidank 10,17f.: „Alle dienen Gott und leben aus seiner Wunderkraft, alle sind Gottes Kinder“.

11 BAUSCHKE, RICARDA: „Süßkind von Trimberg – Ein jüdischer Autor in der Manessischen Handschrift“. In: SCHULZE, URSULA (Hrsg.): Juden in der deutschen Literatur des Mittelalters. Tübingen 2002, S. 61-86, hier S. 85f..

12 CARL VON KRAUS (Hrsg.): Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts. 2 Bde. Tübingen 1952, V,2.

13 Zitiert nach der Übersetzung von RICARDA BAUSCHKE, a.a.O., S. 79.

14 WAPNEWSKI, PETER: „Der fünfte Ton des Juden Süsskind von Trimberg“. In: PBB 111. Tübingen 1989. Festgabe für JOACHIM BUMKE, S. 268-284, hier S. 282f.

15 KISCH, GUIDO: „Jüdisches Recht und Judenrecht“. In: Ausgewählte Schriften Bd. 1. Sigmaringen 1978, S. 187-198.

16 Zitiert nach KELLER, ADALBERT VON (Hrsg.): Fastnachtsspiele aus dem 15. Jahrhundert. Bd. 1-3. Stuttgart 1853. Nachdruck Darmstadt 1965/66, hier ‚Ein spil von dem herzogen von Burgund’, Bd. 1, S. 184, V. 20-28. Vgl. SCHÖNLEBER, MATTHIAS: „, der juden schant wart offenbar. Antijüdische Motive in Schwänken und Fastnachtsspielen von Hans Folz“. In: Juden in der deutschen Literatur des Mittelalters, S. 163-182, hier S. 163.

17 Berthold von Regensburg: Vollständige Ausgabe seiner Predigten mit Anmerkungen von FRANZ PFEIFFER, Bd. 1-3. Wien 1862/1880. Neudruck mit einem Vorwort von KURT RUH, Berlin 1965, hier Bd. 1, XXV, S. 401,37f.; Bd. 1, Nr. XXV, S. 401,38ff.; Bd 1, S. 401.37.

18 SCHULZE, URSULA: „Predigten zur Judenfrage vom 12. bis 16. Jahrhundert“. In: Juden in der deutschen Literatur des Mittelalters, S. 109-133, hier S. 117.

19 SCHÜTZEICHEL, RUDOLF (Hrsg.): Das Mittelrheinische Passionsspiel der St. Galler Handschrift 919. Tübingen 1978. Das Passionsspiel wurde, wie HUGO STOPP und RUDOLF SCHÜTZEICHEL erkannt haben – nur wegen der Überlieferung in der Handschrift 919 des Klosters St. Gallen „Sankt Galler Passionsspiel“ (= GP) genannt: St. Galler Hs. Cod. Sang. 919. Vielleicht hatte ein Mönch vom Mittelrhein das Spiel nach St. Gallen mitgenommen?

20 Zitiert nach ROMMEL, FLORIAN: ,Judenfeindliche Vorstellungen im Passionsspiel des Mittelalters.“ In: Juden in der deutschen Literatur des Mittelalters, S. 183-207, hier S. 192.

|